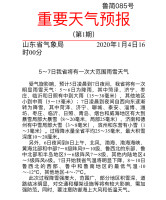

山東青島:3條海魚10年增值300億元

來源:大眾日報

2020-01-07 08:05:01

“深水抗風浪網箱養(yǎng)殖技術”入選農業(yè)農村部2019年農業(yè)主推技術,“鲆鰈魚類愛德華氏菌活疫苗創(chuàng)制技術”入選2019年農業(yè)農村十項重大新技術,“云龍石斑魚”、暗紋東方鲀“中洋1號”獲得國家水產新品種證書……1月6日,國家海水魚產業(yè)技術體系首席科學家關長濤向記者介紹。

國家海水魚產業(yè)技術體系的前身為國家鲆鰈類產業(yè)技術體系,于2008年啟動建設,我國“大菱鲆之父”雷霽霖院士任首席科學家,舉全國鲆鰈類研發(fā)機構和科研人員之力,以工業(yè)化養(yǎng)殖為目標,共同打造我國鲆鰈類養(yǎng)殖產業(yè)的技術航母。

20世紀90年代初,雷霽霖院士率先從歐洲引進大菱鲆良種,突破了大菱鲆工廠化人工繁育和養(yǎng)成關鍵技術,創(chuàng)下了年總產量超5萬噸、年總產值逾40億元的巨大經濟和社會效益。

然而,2006年11月,一場突如其來的“多寶魚藥殘風波”,使如火如荼的大菱鲆養(yǎng)殖業(yè)遭受沉重打擊,僅山東就有5000萬多尾大菱鲆囤積,直接經濟損失近20億元。

“變危機為機遇,我們要抬起頭來,往前奔跑!”雷霽霖鼓勵科研團隊說,“把我們的工作解決得更扎實,要創(chuàng)出品牌。”他相繼提出了“養(yǎng)魚先養(yǎng)水”“規(guī)范養(yǎng)殖技術”及加快開展“藥殘”“藥代”研究等對策,提出鲆鰈類養(yǎng)殖要走高端工業(yè)化養(yǎng)殖發(fā)展之路。

受國家相關部門的重托和產學研各界的共同期盼,2008年,國家鲆鰈類產業(yè)技術體系啟動建設。歷經數(shù)萬次的試驗和改進,體系科學家們創(chuàng)新突破了海水養(yǎng)殖微細懸浮顆粒物去除、高效生物過濾、增氧殺菌等水質凈化關鍵技術,研制出系列低耗、高效、國產化水處理設施設備,創(chuàng)建了基于物聯(lián)網技術的水產養(yǎng)殖信息化管理模式。

精心研制出適于鲆鰈魚類養(yǎng)殖的新型離岸網箱和工程化循環(huán)水池塘,配套研發(fā)了水下監(jiān)視器、活魚轉運箱等10余種設施與裝備,推動我國鲆鰈類網箱養(yǎng)殖形成年養(yǎng)殖產量近萬噸、養(yǎng)殖面積50余萬平方米的產業(yè)規(guī)模,池塘養(yǎng)殖單產提高了5倍以上。

“大風來了不怕,大雨來了不怕,寒流來了不怕,高溫酷暑也不怕。”工業(yè)化養(yǎng)殖新模式具有安全、高效、節(jié)能減排、生態(tài)環(huán)保等特點,受到眾多養(yǎng)殖企業(yè)的青睞。

目前,鲆鰈類體系創(chuàng)建的工業(yè)化養(yǎng)殖模式,被廣泛應用到半滑舌鰨、石斑魚、河鲀、斑石鯛、大黃魚等其他名優(yōu)海水魚類的養(yǎng)殖中,還輻射發(fā)展了工廠化養(yǎng)殖對蝦、海參、鮑魚等多個品種。

據統(tǒng)計,自“十二五”以來,體系累計為30余家水產龍頭企業(yè)設計、規(guī)劃和示范工廠化循環(huán)水養(yǎng)殖系統(tǒng)模式20余萬平方米,養(yǎng)殖設備總投資兩億元以上。在體系技術引領和示范帶動下,示范和推廣工廠化循環(huán)水養(yǎng)殖面積300多萬平方米,推動我國鲆鰈類養(yǎng)殖產量增長95.4%。據不完全統(tǒng)計,其中僅大菱鲆、半滑舌鰨和牙鲆3條海魚,從2008年至2018年的10年間,累計新增產值300多億元,成功引領我國海水養(yǎng)殖轉型升級。(薄克國)(完)

想爆料?請登錄《陽光連線》( https://minsheng.iqilu.com/)、撥打新聞熱線0531-66661234或96678,或登錄齊魯網官方微博(@齊魯網)提供新聞線索。齊魯網廣告熱線0531-81695052,誠邀合作伙伴。

引領清潔用能 山東首批“綠色能源示范村鎮(zhèn)”亮相

- 近日,山東省首批10個“綠色能源示范村鎮(zhèn)”正式公布,分別是商河縣懷仁鎮(zhèn)、淄博市淄川區(qū)昆侖鎮(zhèn)、棗莊市山亭區(qū)桑村鎮(zhèn)、泗水縣高峪鎮(zhèn)、魚臺縣...[詳細]

- 大眾日報 2020-01-07

青島46項社保、醫(yī)保業(yè)務可到50個銀行網點辦理

- 山東省青島市人社、醫(yī)保部門透露,經過一個月的試運行,1月6日,青島市首批經辦社保醫(yī)保聯(lián)合業(yè)務的50個銀行網點正式對參保單位和參保人開放...[詳細]

- 大眾日報 2020-01-07

山東明確人防工程管理責任:誰所有誰使用誰維護

- 根據山東省政府常務會議1月6日原則通過的《山東省人民防空工程管理辦法》,山東省人防工程管理將按照“誰所有、誰維護,誰使用、誰維護”的...[詳細]

- 大眾日報 2020-01-07

山東煙臺:海洋牧場超105萬畝 產值突破500億

- “全市擁有省級以上海洋牧場30處,其中國家級14處,占全國總數(shù)1/8,數(shù)量居全省首位,海洋牧場總面積超過105萬畝,海洋牧場產業(yè)鏈產值突破50...[詳細]

- 大眾日報 2020-01-07

山東光伏發(fā)電全國領先 分布式光伏漸成增長主力軍

- 記者從山東省能源局獲悉,2019年,在國家政策支持、各級政府推動、消納空間保障的疊加作用下,山東省光伏行業(yè)保持快速發(fā)展,裝機量、發(fā)電量...[詳細]

- 大眾日報 2020-01-07

山東試點標準化管理47項水利工程 解決“重建輕管”

- 記者從山東省水利廳獲悉,山東省近日印發(fā)《全省水利工程標準化管理試點實施方案》《關于公布水利工程標準化管理試點工程名錄的通知》《山東...[詳細]

- 大眾日報 2020-01-07

山東公示十類涉企信息 失信主體改過有望修復信用

- 《辦法》提出,探索建立信用修復機制。山東省市場監(jiān)管部門在全國較早開始探索信用修復制度,給部分滿足一定條件的“黑名單”企業(yè)提供一次信...[詳細]

- 大眾日報 2020-01-07

百名鄉(xiāng)村教師三亞獲頒“2019馬云鄉(xiāng)村教師獎”

- 新華社海口1月6日電(記者王存福)6日來自全國各地的100名鄉(xiāng)村教師齊聚三亞,獲頒“2019馬云鄉(xiāng)村教師獎”。李芳是云南地西北邊境小學的一名...[詳細]

- 新華網 2020-01-06

“上海新十大地標建筑”評選結果揭曉

- 新華社上海1月6日電(記者鄭鈞天)2019“上海新十大地標建筑”6日在滬揭曉。中國建筑文化研究會評選出的上海新十大地標建筑分別為 上海中心...[詳細]

- 新華網 2020-01-06

21秒|暖心一幕!河南交警雨中為摔傷老人撐傘

- [詳細]

- 齊魯網 2020-01-06

河北魏縣新社區(qū)擺起“扶貧餃子宴”

- 在河北省魏縣前大磨鄉(xiāng)任戶村易地扶貧搬遷戶村社區(qū)文化廣場旁,76歲的建檔立卡戶任富和“新家”鄰居圍著桌子,一邊吃著熱氣騰騰的餃子,一邊...[詳細]

- 新華網 2020-01-06

稅務總局:2020年將落實落細減稅降費政策 優(yōu)化稅收營商環(huán)境

- [詳細]

- 央視網 2020-01-06

2019年中國民航全行業(yè)營收1.06萬億元 運輸旅客6.6億人次

- [詳細]

- 央視網 2020-01-06