《沂蒙山小調(diào)》的前世今生

來(lái)源:魯網(wǎng)

2018-08-22 09:16:08

魯網(wǎng)8月22日訊(山東商報(bào)記者 許倩)“人人(那個(gè))都說(shuō),沂蒙山好;沂蒙(那個(gè))山上,好風(fēng)光。”熟悉的旋律響起,沂蒙的綠水青山在音符中流淌、激蕩人心。縱然對(duì)《沂蒙山小調(diào)》的旋律耳熟能詳,但其實(shí),大多數(shù)人并不知道這首歌曲的來(lái)歷。70多年來(lái),小調(diào)的原創(chuàng)者在這首地方色彩濃郁的歌曲背后,深藏功與名。小調(diào)如何誕生,其背后又有著怎樣的故事呢?正值第三屆小調(diào)音樂(lè)節(jié)開(kāi)幕之際,了解一下《沂蒙山小調(diào)》的前世今生。

最初版本創(chuàng)作只用了一個(gè)晚上

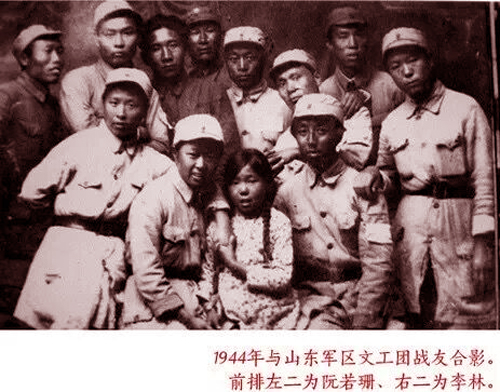

《沂蒙山小調(diào)》的作者是一對(duì)夫婦,詞作者是駐沂蒙山區(qū)抗大文工團(tuán)團(tuán)員阮若珊,編曲李林。《沂蒙山小調(diào)》第三代傳唱人宋守蓮告訴記者,《沂蒙山小調(diào)》創(chuàng)作于上世紀(jì)40年代,簡(jiǎn)單的旋律背后傳頌的是艱苦奮斗、樸實(shí)無(wú)華的沂蒙精神。

令人意想不到的是,如今傳遍了大江南北的《沂蒙山小調(diào)》最初版本創(chuàng)作只用了一個(gè)晚上。“1940年,抗大一分校于山東臨沂地區(qū)的垛莊南山一帶參加了反頑戰(zhàn)役。根據(jù)文工團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)安排,編審股長(zhǎng)李林和喜愛(ài)寫(xiě)作的團(tuán)員阮若珊負(fù)責(zé)創(chuàng)作一首歌曲。”宋守蓮告訴記者,那時(shí),兩人通過(guò)登門走訪等方式,深入調(diào)查研究,搜集創(chuàng)作素材,進(jìn)行文藝創(chuàng)作。

基于長(zhǎng)期的素材積累,正式創(chuàng)作起來(lái)一切就水到渠成了。“6月的某一天,阮若珊執(zhí)筆,與李林共同作詞,在白石屋村一間民房中,連夜編寫(xiě)出《反對(duì)黃沙會(huì)》一歌,歌詞共8段。”宋守蓮告訴記者,曲是李林憑記憶東北家鄉(xiāng)逃荒賣唱人所唱的曲子加工譜成,同時(shí)借助了臨沂當(dāng)?shù)氐幕ü恼{(diào)。

沒(méi)想到,這首歌很快引起了巨大反響。通俗的歌詞、優(yōu)美的曲調(diào)和生動(dòng)的表演受到了大家的歡迎,這首歌首先在文工團(tuán)帶頭學(xué)唱和在當(dāng)?shù)貍鞒饋?lái)。“當(dāng)時(shí)在蒙山根據(jù)地的一次慶功會(huì)上,阮若珊首唱了這支歌,根據(jù)地的群眾激動(dòng)極了,當(dāng)場(chǎng)就有很多人報(bào)名參軍。”宋守蓮介紹,后來(lái),這首歌傳遍了山東和全國(guó)各大根據(jù)地。

幾番更改演繹新生

上世紀(jì)40年代,歌曲《反對(duì)黃沙會(huì)》一度火遍全國(guó)。相比于最初的版本,如今大家熟知的《沂蒙山小調(diào)》是舒緩明快的。而之所以能夠產(chǎn)生這樣的變化,背后還有著一段鮮為人知的故事。

1953年秋天,原山東軍區(qū)文工團(tuán)要去青島、煙臺(tái)巡回演出,擬在一個(gè)女聲獨(dú)唱節(jié)目里再加一首民歌。經(jīng)過(guò)討論研究,他們選中了那時(shí)仍掛留在人們口邊,蕩漾在人們心里的一首只有兩段歌詞卻無(wú)歌名的“山東民歌”(即《反對(duì)黃沙會(huì)》的前兩段歌詞)。

然而,如果只保留前兩段歌頌沂蒙山秀麗風(fēng)光的歌詞的話,詞意便不夠完整,必須進(jìn)行適當(dāng)加工整理,才能成為一首獨(dú)唱歌曲。宋守蓮告訴記者,“于是便由文工團(tuán)的樂(lè)隊(duì)隊(duì)長(zhǎng)李銳云執(zhí)筆,與副團(tuán)長(zhǎng)李廣宗、研究組組長(zhǎng)王印泉一起在原詞原曲的基礎(chǔ)上步韻續(xù)行,成就了如今的四段歌詞版本。”

“高粱(那個(gè))紅來(lái)(哎)豆花香, 萬(wàn)擔(dān)(那個(gè))谷子(哎)堆滿倉(cāng)。”續(xù)寫(xiě)的新詞中注入了時(shí)代內(nèi)容,形成現(xiàn)在這首膾炙人口的《沂蒙山小調(diào)》,此后還一度成為歌頌沂蒙山秀麗風(fēng)光和沂蒙山人民幸福生活的歷史歌曲,并且有著“南有《茉莉花》,北有《沂蒙山小調(diào)》”的美譽(yù)。

如今,歌詞樸實(shí)生動(dòng),曲調(diào)婉轉(zhuǎn)悠揚(yáng)的《沂蒙山小調(diào)》已經(jīng)成為了沂蒙的象征,除了在當(dāng)?shù)貍鞒€被舞劇《沂蒙頌》、京劇《紅云崗》、柳琴獨(dú)奏曲《春到沂蒙》、呂劇《補(bǔ)天》以及電影《南征北戰(zhàn)》《沂蒙六姐妹》等演繹為主題音調(diào),成為山東人特有的音樂(lè)形象。

多元面貌活態(tài)傳承

從首唱人女高音歌唱家王音旋,第二代傳唱人、沂蒙山區(qū)著名民歌手韋友琴到第三代傳唱人、在當(dāng)?shù)赜兄敖鹕ぷ印敝Q的66歲的宋守蓮,60多年來(lái),《沂蒙山小調(diào)》魅力不減,不僅在山東引起了轟動(dòng),也飛出國(guó)門,走向世界。據(jù)宋守蓮介紹,自己是上世紀(jì)80年代獲評(píng)《沂蒙山小調(diào)》傳唱人的。“必須是山東本地將《沂蒙山小調(diào)》傳唱出去的人才能評(píng)選傳唱人,演唱既要展現(xiàn)當(dāng)?shù)氐娘L(fēng)情也要有自己的特色。”

“我從12歲就跟著廣播里第二代傳唱人韋友琴老師的歌聲學(xué)習(xí)《沂蒙山小調(diào)》,一唱就是50年。”宋守蓮告訴記者,小調(diào)的旋律已經(jīng)深深地烙印在腦海中揮之不去。“我用的是原汁原味的天然唱法來(lái)演繹,土生土長(zhǎng)的環(huán)境浸潤(rùn)使得我的聲音更加原生態(tài)。”

受傳唱人的影響,如今《沂蒙山小調(diào)》已經(jīng)不僅僅是一首歌曲,更是當(dāng)?shù)氐囊环N文化底蘊(yùn)。自2016年起,一年一度的小調(diào)音樂(lè)節(jié)應(yīng)運(yùn)而生,以“唱出來(lái)的沂蒙山”為主題,將《沂蒙山小調(diào)》的魅力傳播到各地。

“小調(diào)音樂(lè)節(jié)在《沂蒙山小調(diào)》發(fā)源地,以歌唱《沂蒙山小調(diào)》為主,同時(shí)演繹其他以沂蒙山為主題的歌曲。”宋守蓮告訴記者,其實(shí)不只是小調(diào)音樂(lè)節(jié),當(dāng)?shù)匾查L(zhǎng)期舉辦其他活動(dòng),通過(guò)民間藝人演出,帶動(dòng)大家傳唱經(jīng)典作品。

讓宋守蓮感到惋惜的是,至今當(dāng)?shù)剡€沒(méi)有涌現(xiàn)出小調(diào)的第四代傳唱人。基于這個(gè)現(xiàn)實(shí),也為了保護(hù)和弘揚(yáng)《沂蒙山小調(diào)》這一寶貴的文化資源,沂蒙山小調(diào)活態(tài)博物館應(yīng)運(yùn)而生。“博物館就建在小調(diào)的誕生地,分為八個(gè)院落,每個(gè)院落就是一個(gè)展館,具有文化展示和體驗(yàn)功能”,宋守蓮介紹。

值得一提的是,博物館中特別設(shè)立了《沂蒙山小調(diào)》文化展示館與視聽(tīng)館,講述了《沂蒙山小調(diào)》誕生、演變的故事,并依托村西的打谷場(chǎng),打造一臺(tái)臺(tái)原生態(tài)的演出,演唱各種版本的沂蒙山小調(diào)。

“現(xiàn)在我們會(huì)定期組織傳唱活動(dòng),特別是教小孩子學(xué)唱,要把《沂蒙山小調(diào)》一代代地傳承下去。”宋守蓮說(shuō)。

想爆料?請(qǐng)登錄《陽(yáng)光連線》( https://minsheng.iqilu.com/)、撥打新聞熱線0531-66661234或96678,或登錄齊魯網(wǎng)官方微博(@齊魯網(wǎng))提供新聞線索。齊魯網(wǎng)廣告熱線0531-81695052,誠(chéng)邀合作伙伴。

蛋漲漲!濟(jì)南超市雞蛋價(jià)格“三級(jí)跳”,大有破6之勢(shì)

- 突破4元,5元后,大有破6之勢(shì)。而農(nóng)村大集上的蛋價(jià)更貴,普通雞蛋已達(dá)到6元,山雞蛋也由10天前的7元一斤,漲至9元。[詳細(xì)]

- 齊魯壹點(diǎn) 2018-08-22

約會(huì)陌生女,14萬(wàn)元的手表被偷了

- 約會(huì)陌生女,14萬(wàn)元的手表被偷了魯網(wǎng)8月22日訊(山東商報(bào)88197600熱線記者。8月5日,谷某到青島出差時(shí)在某酒店搭訕一名女子李某,雙方互留...[詳細(xì)]

- 魯網(wǎng) 2018-08-22

獲救者還原壽光兩輔警失蹤前后

- 雨夜開(kāi)車回靠近彌河的果園查看情況時(shí),遭遇積水迅速上漲,被困車內(nèi)。報(bào)警求助的金平,不是岳寺高村的村民,但他在岳寺高村包了一個(gè)果園,雇...[詳細(xì)]

- 魯網(wǎng) 2018-08-22

山東4名高中生憑借鯽魚(yú)“跳龍門”

- 山東4名高中生憑借鯽魚(yú)“跳龍門”魯網(wǎng)8月22日訊(山東商報(bào)記者。這其中,歷城二中學(xué)生石玉晨以排名第8名的成績(jī)拿到生物奧賽金牌,入選國(guó)家...[詳細(xì)]

- 魯網(wǎng) 2018-08-22

山東制造!“萬(wàn)里長(zhǎng)江第一廊”貫通

- “萬(wàn)里長(zhǎng)江第一廊”貫通魯網(wǎng)8月22日訊(山東商報(bào)記者。白鑫怡)對(duì)于盾構(gòu)施工,隨著地鐵R1線、黃河隧道等開(kāi)建,濟(jì)南市民并不陌生。[詳細(xì)]

- 魯網(wǎng) 2018-08-22

蛋價(jià)直逼六元每斤 肉夾饃攤上的鹵蛋火了

- 近日,雞蛋價(jià)格飛漲,記者發(fā)現(xiàn)山東省內(nèi)濟(jì)南、萊蕪、臨沂等多地市雞蛋價(jià)格直逼六元每斤,據(jù)業(yè)內(nèi)人士分析,本輪蛋價(jià)上漲的主要原因是商家備貨...[詳細(xì)]

- 魯網(wǎng) 2018-08-22

郭店收費(fèi)站有點(diǎn)堵,多股車流交會(huì)車道不夠用,咋辦?

- 郭店收費(fèi)站有點(diǎn)堵,多股車流交會(huì)車道不夠用,咋辦。去機(jī)場(chǎng)走高速,高速入口有點(diǎn)堵。[詳細(xì)]

- 濟(jì)南時(shí)報(bào) 2018-08-22

分流指示牌標(biāo)注不明確,港溝收費(fèi)站日均300輛車走錯(cuò)道

- 分流指示牌標(biāo)注不明確,港溝收費(fèi)站日均300輛車走錯(cuò)道親朋好友開(kāi)車從外地來(lái),或有重要商務(wù)接待,人們都習(xí)慣于到高速公路收費(fèi)站接一下;另外,...[詳細(xì)]

- 濟(jì)南時(shí)報(bào) 2018-08-22

煙臺(tái)籍運(yùn)動(dòng)員張?chǎng)吻飱Z得亞運(yùn)會(huì)女子飛碟多向金牌

- 煙臺(tái)籍運(yùn)動(dòng)員張?chǎng)吻飱Z得亞運(yùn)會(huì)女子飛碟多向金牌8月20日,在第十八屆亞運(yùn)會(huì)女子飛碟多向決賽中,由煙臺(tái)市射擊射箭運(yùn)動(dòng)中心培養(yǎng)輸送的運(yùn)動(dòng)員...[詳細(xì)]

- YMG 2018-08-22

趕上午航班難!濟(jì)南西站到機(jī)場(chǎng)首班大巴車9點(diǎn)才發(fā)車

- 濟(jì)南西站到機(jī)場(chǎng)首班大巴車9點(diǎn)才發(fā)車現(xiàn)在,濟(jì)南西站、濟(jì)南長(zhǎng)途汽車西站均開(kāi)通了開(kāi)往濟(jì)南遙墻國(guó)際機(jī)場(chǎng)的大巴,最近還加密了班次,乘客花20元...[詳細(xì)]

- 濟(jì)南時(shí)報(bào) 2018-08-22

山東:海洋產(chǎn)業(yè)挺進(jìn)深藍(lán)

- 海洋產(chǎn)業(yè)挺進(jìn)深藍(lán)“面朝大海,春暖花開(kāi)”。牢牢抓住經(jīng)略海洋的戰(zhàn)略機(jī)遇,擔(dān)負(fù)海洋強(qiáng)國(guó)的使命擔(dān)當(dāng),山東加快建設(shè)世界一流的海洋港口、完善的現(xiàn)...[詳細(xì)]

- 大眾日?qǐng)?bào) 2018-08-22

風(fēng)華齊魯|流金淌銀的大運(yùn)河,曾讓德州“富甲齊郡”

- 世界文化遺產(chǎn)——中國(guó)大運(yùn)河是世界上建造時(shí)間最早、使用最久、空間跨度最大的人工運(yùn)河,開(kāi)鑿至今1600多年,是中華民族留給世界的寶貴遺產(chǎn)。...[詳細(xì)]

- 風(fēng)華齊魯 2018-08-22

- 1緊急!北京8歲雙胞胎姐妹黃島走失 至今下落不明

- 2臺(tái)風(fēng)帶來(lái)罕見(jiàn)大暴雨 青州仰天山降水量261毫米

- 3煙臺(tái)網(wǎng)警辟謠:煙臺(tái)朋友圈瘋傳一視頻真相是這樣的…… 請(qǐng)關(guān)愛(ài)未成年人!

- 4小蜜蜂撬動(dòng)大產(chǎn)業(yè) 臨沂蜂蜜年產(chǎn)量位居全山東第一

- 5上半年全國(guó)GDP排名出爐 棗莊力壓這個(gè)省會(huì)城市

- 6“血月”月全食+火星沖日 今晚的天空有大戲上演

- 72018干細(xì)胞研討峰會(huì)隆重召開(kāi)!專家大咖齊聚泉城 共話臍血最新進(jìn)展

網(wǎng)友評(píng)論僅供網(wǎng)友表達(dá)個(gè)人看法,并不表明齊魯網(wǎng)同意其觀點(diǎn)或證實(shí)其描述我來(lái)說(shuō)兩句