濟(jì)南這位古稀老人在家里開(kāi)了座博物館

來(lái)源:齊魯壹點(diǎn)

2018-12-23 07:25:12

在濟(jì)南經(jīng)七緯五一小區(qū)一處400多平方米的地下室內(nèi),擺放著14500件老物件,這是71歲的崔兆森建起的家庭博物館,這里承載著他們家三代人的生活記憶,走進(jìn)這里仿佛回到了舊時(shí)光。 “你看看這個(gè)干糧籮筐,我小時(shí)候母親都是把它高高地掛在房梁上,那時(shí)候家里窮,就怕我們小孩偷吃干糧。你再看看這個(gè),這是我當(dāng)年的第一部大哥大,那時(shí)候在街上掏出來(lái)大聲打電話并不單單是炫耀,其實(shí)也因?yàn)槭切盘?hào)不太好。還有這個(gè)膠卷相機(jī),這個(gè)是第一代電腦……”崔兆森饒有興致地介紹每一個(gè)老物件背后的故事。(齊魯晚報(bào)齊魯壹點(diǎn)記者 王媛)

這里的老物件幾乎全是父母、兄妹和女兒等用過(guò)的東西,每一件物品的背后都有著屬于他們獨(dú)有的記憶和故事。母親生前的嫁妝、織布的工具,父親生前的軍裝、獲得的獎(jiǎng)?wù)?他和兄妹小時(shí)候玩過(guò)的撥浪鼓、紙張發(fā)黑的課本,以及他女兒坐過(guò)的嬰兒車等等。(齊魯晚報(bào)齊魯壹點(diǎn)記者 王媛)

置身崔兆森的家庭博物館,如同回到舊時(shí)光。從火柴到打火機(jī),從書信到固定電話,從結(jié)婚的三轉(zhuǎn)一響(自行車、縫紉機(jī)、手表和收音機(jī))到冰箱彩電洗衣機(jī),從搪瓷碗到不銹鋼器皿,從煤油燈到節(jié)能燈……這里記錄著點(diǎn)滴的生活記憶,見(jiàn)證了改革開(kāi)放40年以來(lái)百姓生活的巨大變遷。 圖片為父母親當(dāng)年用的搪瓷碗上打著不少補(bǔ)丁。(齊魯晚報(bào)齊魯壹點(diǎn)記者 王媛)

博物館開(kāi)辦之后,吸引了很多人前來(lái)憶苦思甜。每到寒暑假,都會(huì)有一些學(xué)校的老師帶著學(xué)生來(lái)這里參觀,了解社會(huì)變遷歷程,附近的一些社區(qū)和單位也經(jīng)常把黨建活動(dòng)安排在這兒。不論是參觀還是搞活動(dòng),崔兆森都是親自為參觀者講解。 圖片為崔兆森和哥哥崔兆林一起打理著老物件,他們正在給一輛濟(jì)南產(chǎn)的鳳凰牌自行車打氣。(齊魯晚報(bào)齊魯壹點(diǎn)記者 王媛)

平日里,崔兆森和76歲的哥哥崔兆林一起打理著博物館。“現(xiàn)在我們年齡大了,也漸漸力不從心了,很想把這些老物件都捐給社會(huì),讓更多的人了解我們的過(guò)去,珍惜我們的現(xiàn)在,這也是我辦這個(gè)博物館的初衷。”崔兆森說(shuō)。 圖片為崔兆森爬上梯子,取下一座濟(jì)南康巴絲生產(chǎn)的老式鐘表。(齊魯晚報(bào)齊魯壹點(diǎn)記者 王媛)

想爆料?請(qǐng)登錄《陽(yáng)光連線》( https://minsheng.iqilu.com/)、撥打新聞熱線0531-66661234或96678,或登錄齊魯網(wǎng)官方微博(@齊魯網(wǎng))提供新聞線索。齊魯網(wǎng)廣告熱線0531-81695052,誠(chéng)邀合作伙伴。

客運(yùn)量10年增10倍!濟(jì)南成全國(guó)首個(gè)快速公交成網(wǎng)城市

- 濟(jì)南成全國(guó)首個(gè)快速公交成網(wǎng)城市一周內(nèi)開(kāi)通三條,半年內(nèi)開(kāi)通四條BRT,濟(jì)南2018年快速公交建設(shè)力度媲美于2009年。自2008年BRT1開(kāi)建以來(lái),到如今...[詳細(xì)]

- 齊魯壹點(diǎn) 2018-12-23

遵義十大名酒飄香濟(jì)南 兩地共話白酒產(chǎn)業(yè)發(fā)展

- 12月22日,由中國(guó)酒業(yè)協(xié)會(huì)指導(dǎo),遵義市工業(yè)能源委、遵義市酒業(yè)協(xié)會(huì)主辦的“遵義產(chǎn)區(qū)·十大名酒神州行”暨遵義十大名酒展示展銷活動(dòng)走進(jìn)山東...[詳細(xì)]

- 齊魯網(wǎng) 2018-12-22

沂蒙紅嫂張淑貞同志遺體告別儀式舉行 劉家義參加并慰問(wèn)親屬

- 沂蒙紅嫂張淑貞同志遺體告別儀式舉行。劉家義參加并慰問(wèn)親屬。[詳細(xì)]

- 新銳大眾 2018-12-22

煙臺(tái)出臺(tái)意見(jiàn)要求城市社區(qū)工作者工薪比照事業(yè)單位

- 煙臺(tái)出臺(tái)意見(jiàn)要求城市社區(qū)工作者工薪比照事業(yè)單位近日,煙臺(tái)市委、煙臺(tái)市人民政府印發(fā)了《關(guān)于加強(qiáng)和完善城鄉(xiāng)社區(qū)治理的實(shí)施意見(jiàn)》,要求到...[詳細(xì)]

- 煙臺(tái)晚報(bào) 2018-12-22

23戶居民私放暖氣水被罰 500供熱公司查處違規(guī)

- 500供熱公司查處違規(guī)眼下,當(dāng)許多人享受著供熱企業(yè)帶來(lái)的溫暖時(shí),卻有少數(shù)市民私接暖氣,或是在家里私自放暖氣水。近日,500加大了對(duì)違規(guī)供...[詳細(xì)]

- 煙臺(tái)晚報(bào) 2018-12-22

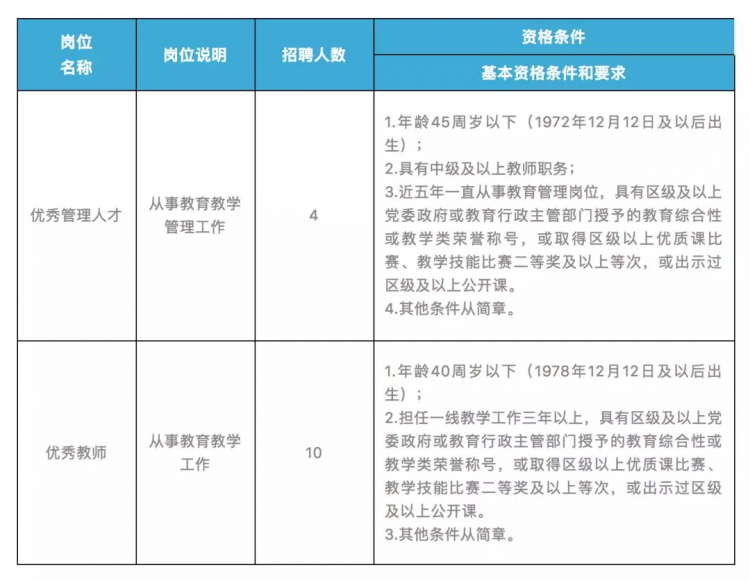

事業(yè)編!這個(gè)區(qū)教育系統(tǒng)招聘 多家國(guó)企也在招人…

- 這個(gè)區(qū)教育系統(tǒng)招聘。現(xiàn)場(chǎng)報(bào)名地點(diǎn):青島文正小學(xué)。[詳細(xì)]

- 青島新聞網(wǎng) 2018-12-22

市南、李滄…棚改有大變化!鄭州路片區(qū)拆遷重啟

- 鄭州路片區(qū)拆遷重啟棚戶區(qū)改造是大家最為關(guān)心的熱點(diǎn)事件。此外,今年8月改造呼聲一直很高的青島鄭州路片區(qū),正式啟動(dòng)了征收工作。[詳細(xì)]

- 青島新聞網(wǎng) 2018-12-22

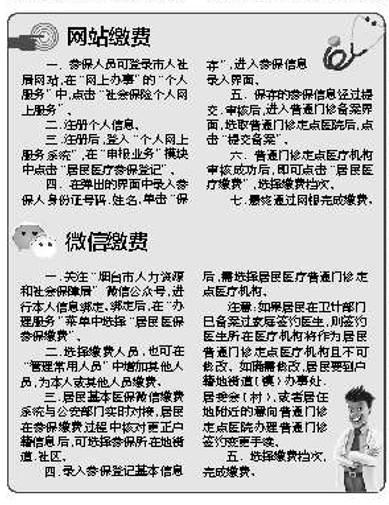

今年煙臺(tái)居民醫(yī)保可網(wǎng)上繳費(fèi) 流程可分三步

- 今年煙臺(tái)居民醫(yī)保可網(wǎng)上繳費(fèi)。記者昨日從煙臺(tái)市社保中心獲悉,今年,除各類學(xué)生、特殊群體和建檔立卡貧困人口外的所有居民,均可通過(guò)網(wǎng)上(...[詳細(xì)]

- 水母網(wǎng) 2018-12-22

山東光伏裝機(jī)容量達(dá)1340萬(wàn)千瓦,穩(wěn)居全國(guó)第一

- 山東光伏裝機(jī)容量達(dá)1340萬(wàn)千瓦,穩(wěn)居全國(guó)第一正在實(shí)施新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換工程的山東,新能源的發(fā)展在全國(guó)叫響。記者從12月21日在濟(jì)南開(kāi)幕的2018山...[詳細(xì)]

- 大眾日?qǐng)?bào) 2018-12-22

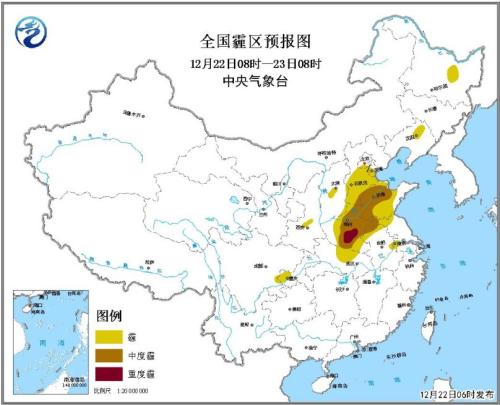

冷空氣影響北方地區(qū) 山東北部部分地區(qū)有大霧

- 山東北部部分地區(qū)有大霧據(jù)中央氣象臺(tái)網(wǎng)站消息,22日白天,受弱冷空氣和降水影響,華北南部、黃淮、江漢中部等地的霾天氣緩慢減弱或維持。此...[詳細(xì)]

- 中國(guó)新聞網(wǎng) 2018-12-22

跨省制販毒網(wǎng)絡(luò)被摧毀,前知名歌手等11名嫌疑人落網(wǎng)

- 跨省制販毒網(wǎng)絡(luò)被摧毀,前知名歌手等11名嫌疑人落網(wǎng)山東濰坊警方經(jīng)過(guò)8個(gè)多月的縝密偵查,于近日破獲一起公安部督辦的制販毒品案,抓獲犯罪嫌...[詳細(xì)]

- 央視新聞客戶端 2018-12-22

點(diǎn)贊!青島“微塵”十年籌得款物超億元 10萬(wàn)余人直接受益

- 點(diǎn)贊!青島"微塵"十年籌得款物超億元。10萬(wàn)余人直接受益青島市微塵公益基金會(huì)成立。[詳細(xì)]

- 青島新聞網(wǎng) 2018-12-22

明年1月5日起滕州火車站將實(shí)施新的火車運(yùn)行圖

- 上海—沈陽(yáng)北的K188次旅客列車,滕州站到開(kāi)時(shí)刻為5:17到,5:20開(kāi),自1月6日起開(kāi)行,此趟車途經(jīng)天津、山海關(guān)、錦州、盤錦、鞍山、沈陽(yáng),終點(diǎn)...[詳細(xì)]

- 齊魯壹點(diǎn) 2018-12-22

網(wǎng)友評(píng)論僅供網(wǎng)友表達(dá)個(gè)人看法,并不表明齊魯網(wǎng)同意其觀點(diǎn)或證實(shí)其描述我來(lái)說(shuō)兩句