黃河文化的守護(hù)人

來源:人民政協(xié)報(bào)

2023-04-24 09:37:04

原標(biāo)題:黃河文化的守護(hù)人

來源:人民政協(xié)報(bào)

原標(biāo)題:黃河文化的守護(hù)人

來源:人民政協(xié)報(bào)

位于山東省淄博市高青縣城東南角的古玩文化市場內(nèi),一幢3層小樓被2萬余件碑刻、拓片、老物件以及黃河文史資料填得滿滿當(dāng)當(dāng)。

這座不起眼的博物館是山東唯一一家以黃河文化為主題的民間博物館。2014年創(chuàng)辦,2015年被定為省級(jí)博物館,2018年被列入國家博物館名錄。

“每一件藏品背后都有故事。”3月28日,以群眾代表身份參加省政協(xié)月度協(xié)商會(huì),讓曾經(jīng)是高青縣政協(xié)委員的王術(shù)青很激動(dòng)。30多年時(shí)間走遍全國20多個(gè)省區(qū)市,對(duì)黃河文化的熱愛可以說是深入骨髓。能夠在協(xié)商會(huì)上抒發(fā)自己的情感、提出建議,對(duì)他來說是莫大的鼓勵(lì)。

“博物館最珍貴的,要數(shù)30多份黃河訓(xùn)令。”王術(shù)青說,這些訓(xùn)令是了解民國時(shí)期山東治理黃河的第一手資料,其中既有關(guān)于黃河兩岸栽種、管理和保護(hù)樹木的,也有勸導(dǎo)營汛官兵讀書認(rèn)字、學(xué)習(xí)文化知識(shí)的,還有禁止沾染吸毒陋習(xí),規(guī)定禮儀、著裝的,內(nèi)容豐富。

王術(shù)青每兩年就要沿著黃河走一趟。僅河南蘭考到黃河山東段,他就走了五六趟。“為了尋找一些過去治黃的老員工、追尋他們的足跡。”王術(shù)青說,在這期間還接觸了他們的后代,并把他們的治黃筆記征集到博物館。

“這些筆記詳細(xì)記錄了從1947年至1977年間,濟(jì)南、濼口、濱州3個(gè)河務(wù)局(段)長的治黃工程會(huì)議、人員調(diào)派等內(nèi)容,將近40萬字。”王術(shù)青說,“我希望做黃河文化永遠(yuǎn)的守護(hù)人,將歷史上的黃河治理文化,特別是黨領(lǐng)導(dǎo)人民治理黃河的文化世代發(fā)揚(yáng)起來,傳承下去。”

同樣愿意擔(dān)負(fù)起黃河文化守護(hù)人使命的,還有齊魯師范學(xué)院歷史文化學(xué)院教授劉德增。“去年,關(guān)于齊長城保護(hù)的月度協(xié)商會(huì),我以委員身份參加。這次又作為調(diào)研組專家參與黃河國家文化公園的調(diào)研和協(xié)商。”

劉德增關(guān)注的是沿黃流域非遺文化的保護(hù)與傳承。“國家級(jí)非遺項(xiàng)目名錄山東有186項(xiàng),居全國第二。但在非遺消費(fèi)、非遺產(chǎn)業(yè)等方面,山東卻落在后面。據(jù)《2022非物質(zhì)文化遺產(chǎn)消費(fèi)數(shù)據(jù)創(chuàng)新報(bào)告》顯示,山東非遺人均消費(fèi)居全國第四位,非遺銷售居全國第七位。”劉德增提出,以“+非遺”與“非遺+”模式保護(hù)傳承黃河流域“非遺”。

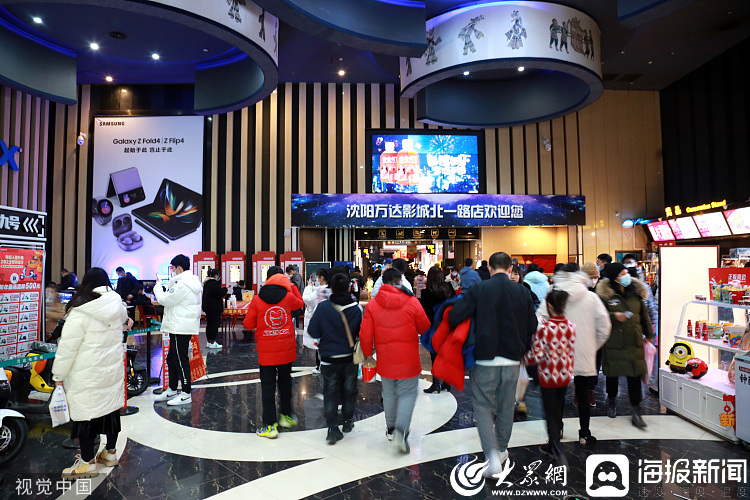

“民間文學(xué)、民間音樂、傳統(tǒng)舞蹈、傳統(tǒng)戲劇、曲藝、傳統(tǒng)體育六大類別的非遺項(xiàng)目雖然價(jià)值很大,但民眾興趣不大。”劉德增認(rèn)為,在非遺保護(hù)傳承方面,應(yīng)該采取“活動(dòng)與場所+非遺”的方式,盡可能把非遺項(xiàng)目融入集市廟會(huì)、旅館酒店、公園廣場等活動(dòng)與場所中。德州夏津德百小鎮(zhèn)的“黃河大集”,除了傳統(tǒng)集市的農(nóng)副特產(chǎn)買賣外,還有非遺項(xiàng)目展演。“這樣不僅可以保護(hù)傳承非遺項(xiàng)目,也能夠提升活動(dòng)與場所的文化品位。”

“非遺產(chǎn)業(yè)潛力巨大,關(guān)鍵是找到產(chǎn)業(yè)與非遺的最佳開發(fā)模式。”在他看來,“非遺+”模式不僅有“非遺+旅游”“非遺+特色村鎮(zhèn)街區(qū)”“非遺+民宿”等“非遺+1”模式,而且已經(jīng)發(fā)展為“非遺+N”模式。

“我省推出的‘山東手造’就是‘非遺+文創(chuàng)+文旅+文博+數(shù)字科’等多項(xiàng)疊加的成功模式。”劉德增建議,重視數(shù)字科技在“非遺+”中的作用。

“黃河文化中的民俗資源非常豐富,但實(shí)際上,我們掌握的材料還是太少。20世紀(jì)末,我國著名民俗學(xué)家山曼老先生徒步‘走黃河’走了9年,為我們留下了一本書《流動(dòng)的傳統(tǒng)——一條大河的文化印記》。”劉德增希望組織啟動(dòng)黃河文化資源普查,重新“走黃河”,組織專家團(tuán)隊(duì)深入沿黃各個(gè)村落,做深度的調(diào)研考察,摸清山東沿黃文化家底。

同樣,省政協(xié)文化文史和學(xué)習(xí)委員會(huì)副主任刁仕軍也參與了關(guān)于齊長城和黃河國家文化公園的兩場月度協(xié)商會(huì)。作為《記憶山東》系列叢書的“總策劃”,他對(duì)其中《記憶黃河》那一卷的傾注和付出尤其多,對(duì)黃河文化有一種特殊的“情結(jié)”。

“山東黃河流經(jīng)區(qū)域文物資源分布密集、數(shù)量多、價(jià)值大、文物資源豐富,地下一定還埋藏著很多寶貝。”在他看來,建設(shè)黃河國家文化公園,考古工作仍有很大潛力。

“幾千年的黃河泥沙淤積,把上古時(shí)期的一些遺跡都給掩埋了。特別是夏商周時(shí)期的,可以說,山東是上古歷史考古的‘富礦地帶’。”刁仕軍認(rèn)為,黃河下游考古對(duì)于中華史前文明探源意義重大。

“上古時(shí)期的幾大戰(zhàn)役,如牧野之戰(zhàn)、涿鹿之戰(zhàn)、阪泉之戰(zhàn),都發(fā)生在黃河下游地區(qū)。傳說中的一些人物的墓葬,比如說蚩尤墓葬就位于山東菏澤巨野縣境內(nèi)。”刁仕軍建議,對(duì)黃河下游沖積平原地區(qū)的地下文物線索做一次深入梳理,對(duì)有需要重點(diǎn)發(fā)掘的地區(qū),可納入黃河國家文化公園整體項(xiàng)目規(guī)劃建設(shè)中來。

和他們一樣,還有很多黃河文化的守護(hù)人在默默地奉獻(xiàn)著,期待黃河國家文化公園早日落成。

想爆料?請(qǐng)登錄《陽光連線》( https://minsheng.iqilu.com/)、撥打新聞熱線0531-66661234或96678,或登錄齊魯網(wǎng)官方微博(@齊魯網(wǎng))提供新聞線索。齊魯網(wǎng)廣告熱線0531-81695052,誠邀合作伙伴。

山東東營:反映社情民意信息“有溫度”

- 晨光熹微,山東東營市的安興早市卻已是人影攢動(dòng),叫賣聲、吆喝聲不絕于耳。這里的縷縷煙火氣,正是被一篇社情民意信息所“點(diǎn)燃”。今年伊始...[詳細(xì)]

- 人民政協(xié)報(bào) 2023-04-24

在輕松“分享”中凝聚共識(shí)和合力

- 30余位新生代企業(yè)家們齊聚一堂,用輕松愉悅的方式開啟了以“分享碰撞提升共富”為主題的沙龍活動(dòng)。“互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代是一個(gè)流量為王的時(shí)代,直播...[詳細(xì)]

- 人民政協(xié)報(bào) 2023-04-24

緬懷海軍英烈 賡續(xù)忠誠擔(dān)當(dāng)

- 為慶祝人民海軍成立74周年,海軍在海軍博物館舉行致敬人民海軍英雄儀式。廣場中央高聳著“亮劍深藍(lán)”大型主題雕塑,中間挺立著一把熔鑄了被...[詳細(xì)]

- 法治日?qǐng)?bào) 2023-04-24

國家森防辦組織開展防滅火工作督查

- 本報(bào)北京4月23日訊記者蔡巖紅記者今天從應(yīng)急管理部獲悉,國家森防指辦公室近日派出由應(yīng)急管理部、國家林草局等國家森防指成員單位組成的工...[詳細(xì)]

- 法治日?qǐng)?bào) 2023-04-24

國家森防指辦公室組織開展森林草原防滅火工作督查

- 國家森防指辦公室組織開展森林草原防滅火工作督查(2023-04-24)稿件來源 新華每日電訊權(quán)威發(fā)布新華社北京4月23日電近日,國家森防指辦公室...[詳細(xì)]

- 新華每日電訊 2023-04-24

人民海軍開展多項(xiàng)主題活動(dòng)紀(jì)念成立74周年

- 人民海軍開展多項(xiàng)主題活動(dòng)紀(jì)念成立74周年(2023-04-24)稿件來源 新華每日電訊要聞新華社青島4月23日電(記者黎云、孫魯明)4月23日是中國...[詳細(xì)]

- 新華每日電訊 2023-04-24

慶祝人民海軍成立74周年 致敬人民海軍英雄儀式舉行

- 本報(bào)青島4月23日電(記者劉小兵、章文通訊員孫飛)為慶祝人民海軍成立74周年,23日上午,海軍在青島海軍博物館隆重舉行致敬人民海軍英雄儀...[詳細(xì)]

- 光明日?qǐng)?bào) 2023-04-24

全國人大常委會(huì)啟動(dòng)特種設(shè)備安全法執(zhí)法檢查

- 本報(bào)北京4月23日電(記者劉華東通訊員鄭歷惠)為推動(dòng)落實(shí)黨的二十大報(bào)告提出的“制造強(qiáng)國”“質(zhì)量強(qiáng)國”戰(zhàn)略,加大特種設(shè)備安全法的貫徹實(shí)...[詳細(xì)]

- 光明日?qǐng)?bào) 2023-04-24

中建三局:扛起新?lián)?dāng) 展現(xiàn)新作為

- 近日,由中國城市軌道交通協(xié)會(huì)指導(dǎo),中國城市軌道交通協(xié)會(huì)工程建設(shè)專業(yè)委員會(huì)、成都軌道交通集團(tuán)、中建三局聯(lián)合主辦的中國城市軌道交通最高...[詳細(xì)]

- 經(jīng)濟(jì)參考報(bào) 2023-04-24

打造海洋研學(xué)旅游首選目的地

- 近年來,青島市深入挖掘海洋優(yōu)勢(shì)資源,積極探索發(fā)展海洋研學(xué)旅游的新路徑、新模式,在全國率先提出“打造海洋研學(xué)旅游首選目的地”目標(biāo),推...[詳細(xì)]

- 中國文化報(bào) 2023-04-24

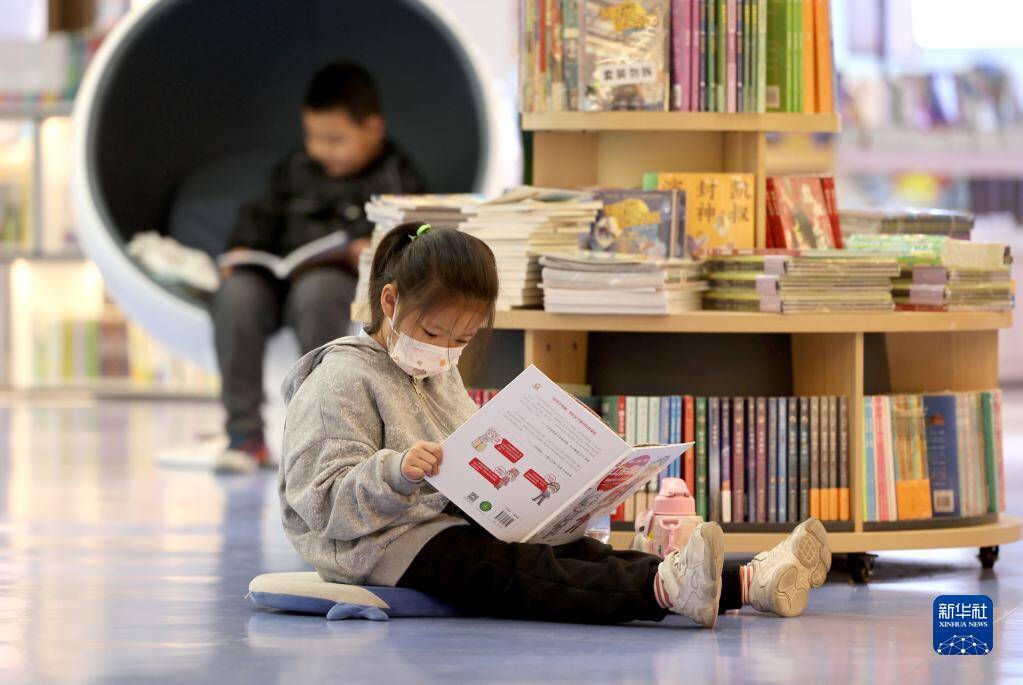

推動(dòng)全民閱讀 共建書香中國

- 本報(bào)集體采寫“希望全社會(huì)都參與到閱讀中來,形成愛讀書、讀好書、善讀書的濃厚氛圍。4月19日,20多名山東省沂南縣的小學(xué)生在廣場上聆聽退...[詳細(xì)]

- 中國文化報(bào) 2023-04-24

《滿江紅》與“南渡范式”

- 世傳岳飛《滿江紅·寫懷》(怒發(fā)沖冠)忠憤激烈,慷慨悲愴,語強(qiáng)敵則以匈奴,指時(shí)事則道靖康,言寇仇以賀蘭,斥頑兇為胡虜,古今交融,語重...[詳細(xì)]

- 光明日?qǐng)?bào) 2023-04-24

- 兩天內(nèi)由短袖到棉衣!山東氣溫?cái)嘌率较陆?4℃ 未來三天多陰雨天氣

- 濟(jì)南站北站房計(jì)劃5月20日開工2024年底竣工

- 省委常委會(huì)召開會(huì)議 分析研究當(dāng)前經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和經(jīng)濟(jì)工作 研究綠色低碳高質(zhì)量發(fā)展先行區(qū)建設(shè)等事項(xiàng)

- 中小學(xué)生用瓶蓋作畫、以物易物……青島舉行紀(jì)念地球日主題宣傳活動(dòng)

- 省委常委會(huì)到濟(jì)寧臨沂實(shí)地接受黨性教育 推動(dòng)學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想走深走實(shí)