齊魯網·閃電新聞9月5日訊 科技的力量日新月異,文化的魅力歷久彌新。受益于國家數字經濟的迅速發展,“數字”與“文化”展現出天然的融合性,數字文化產業應運而生,新興文化業態、新的文化消費群體和消費模式如雨后春筍般發展起來。

將在9月14日-18日舉辦的第四屆中國國際文化旅游博覽會、第二屆中華傳統工藝大會,設數字文化展區,鳳凰數字科技、廣州歐科、網演中國、網易伏羲等國內頭部數字文化企業將齊聚一堂,全面展示數字技術在文化產業領域的廣泛應用,充分展現數字動漫游戲產業發展新趨勢。6分鐘游遍《清明上河圖》、零距離“觸摸”國寶……5G、大數據、人工智能等與文化創意的深度融合,屆時將為觀眾帶來一場沉浸式數字文化盛宴。

名畫帶你一秒穿越宋代

《畫游清明上河》數字藝術IP由鳳凰衛視與故宮博物院聯合推出,鳳凰數字科技團隊基于北宋畫家張擇端創作的絹本淡設色《清明上河圖》原卷精心打造。文物原卷長528.7厘米,高24.8厘米,現藏于故宮博物院。其以手卷的形式展現了北宋首都汴京(今開封)繁華熱鬧的場景,描繪了當時城市和鄉村的多彩生活。畫面長而不冗,繁而不亂,嚴密緊湊,如一氣呵成,具有極高的歷史價值和藝術價值,是國際認知度最高的中國歷史長卷之一。每逢展出必萬人空巷,引發海內外社會強烈關注。

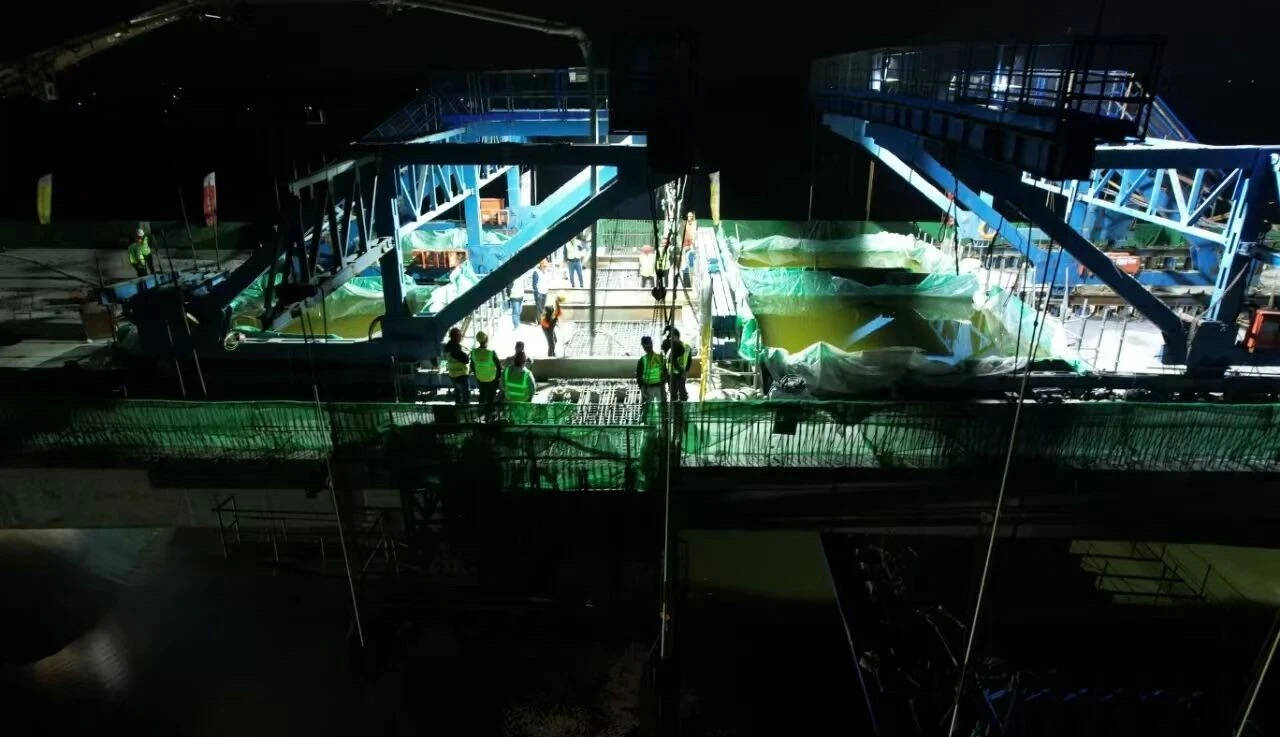

在本屆文旅博覽會上,鳳凰數字科技帶來了長寬為原畫20倍的高清動態數字長卷,和“魚書傳送”“尋找畫中人”兩大交互體驗項目。在巨幅數字版《清明上河圖》動態長卷前,觀眾可跟隨畫卷的流動,細細欣賞畫中的精巧細節與充滿人文風格的生活場景描繪,了解千年前的繁華都市盛景。

《清明上河圖》原畫中有814個人物及市場、說書攤、酒樓等眾多場景的描繪,在“魚書傳送”交互項目中,觀眾可以掃描墻上的二維碼,跟隨操作將手機搖一搖,學習畫中各種知識點,或者通過“彈幕上墻”功能為畫中小場景的人物們選取臺詞,讓一句句充滿幽默感的話語實時呈現在動態數字長卷中,讓整個畫面都變得生動起來!

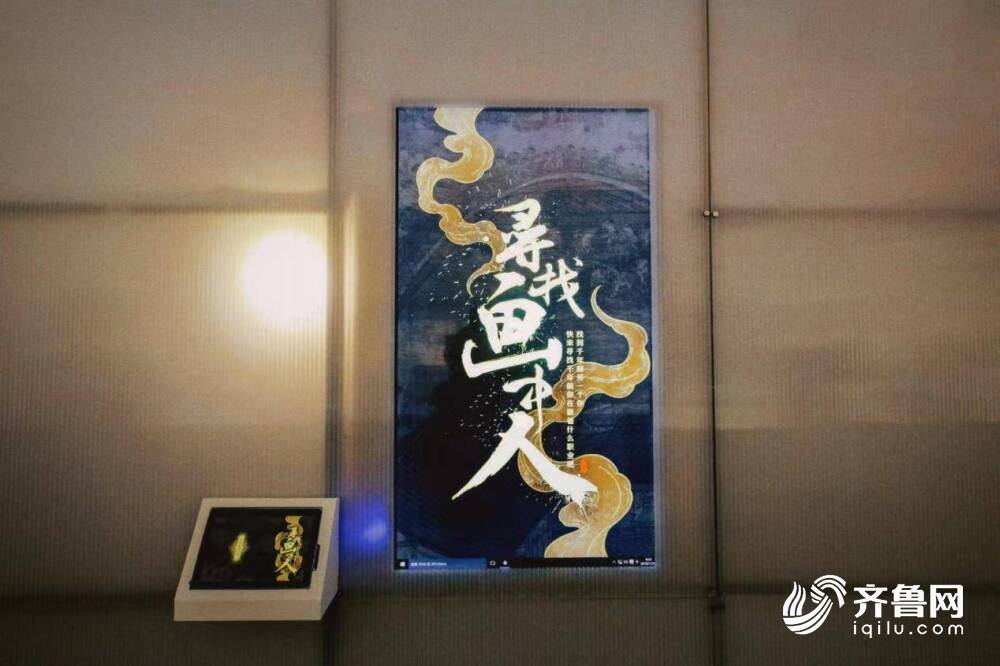

此外,“尋找畫中人”數字交互項目可引領觀眾們穿越到畫中世界,“遇見”千年前的另一個自己。在這一交互體驗裝置前,觀眾可以通過人臉識別與原畫中的人物角色進行匹配,對應找到自己在宋代的模樣和職業,通過這種趣味性的互動體驗了解《清明上河圖》的所畫、所講與當時的社會風貌。

本屆文旅博覽會將利用豐富的虛擬展示、沉浸式體驗和數字視聽等技術,全面提升展陳效果,提高展陳觀賞性和互動性,帶領觀眾穿越古今,共繪名作之美。

共賞活化國寶絢爛之美

近日,網友自制網絡短劇《逃出大英博物館》爆火。在劇中,玉壺化身古風少女,逃出博物館,希望回到祖國。該劇并非大制作,但一經上線便好評如潮,無數網友被該劇展現的家國情懷所吸引,文物保護再度成為全社會關注的焦點。

“民族弱則文物失,國家強則文化興。”借力數字技術,讓文物“活起來”,不失為一種好的傳承和保護方式。我國擁有豐富的歷史文化遺產資源。不可再生的歷史遺珍,由于容易損壞,往往只能隔著玻璃展柜示人,甚至有許多文物因為場地、保存等方面的限制只能在庫房里“沉睡”。這是文化遺產展示利用與保護傳承之間長期存在的矛盾。

數字技術為眾多國寶與觀眾“見面”創造了可能——通過交互體驗的形式滿足公眾的求知欲和好奇心,讓文化遺產在展示和利用的同時得到有效保護;通過虛擬方式拼接、復制、修復被毀壞的文物,全方位多視角展現昔日古都、遺址、文物的風貌。

在本屆文旅博覽會上,深耕文化遺產數字化領域20年,曾與中國國家博物館、山東省博物館等百余家文化機構合作的廣州歐科帶來了“國粹數藏”互動系統——觀眾可360°觀看文物,并借助“放大”功能看清文物所有細節脈絡;部分文物還可進行拆分式展示,讓觀眾直觀了解到文物的結構。

活態傳承,國寶“破圈”。數字文化產業的不斷升級迭代將實實在在助力文化遺產數字化、知識化、可視化、故事化的保護與傳承,并催生更多的文化消費場景,推動文化產業高質量發展,為經濟增長注入了更多“活力值”,成為新的“動力源”。

傳統與現代、文化與數字正在從“相加”走向“相融”,將有更多文化瑰寶在本屆文旅博覽會上幻化為一場聲、光、影交融而成的感官盛宴,為傳播、普及和弘揚優秀傳統文化打開新的思路。

第四屆中國國際文化旅游博覽會、第二屆中華傳統工藝大會很快就要拉開帷幕,讓中華傳統工藝變得有看點、有視點、有亮點、有熱點,我們拭目以待。