“向海取食” 創造經濟效益超500億元——中國工程院院士、中國海洋大學教授薛長湖

來源:中國海洋大學

2025-07-19 10:45:07

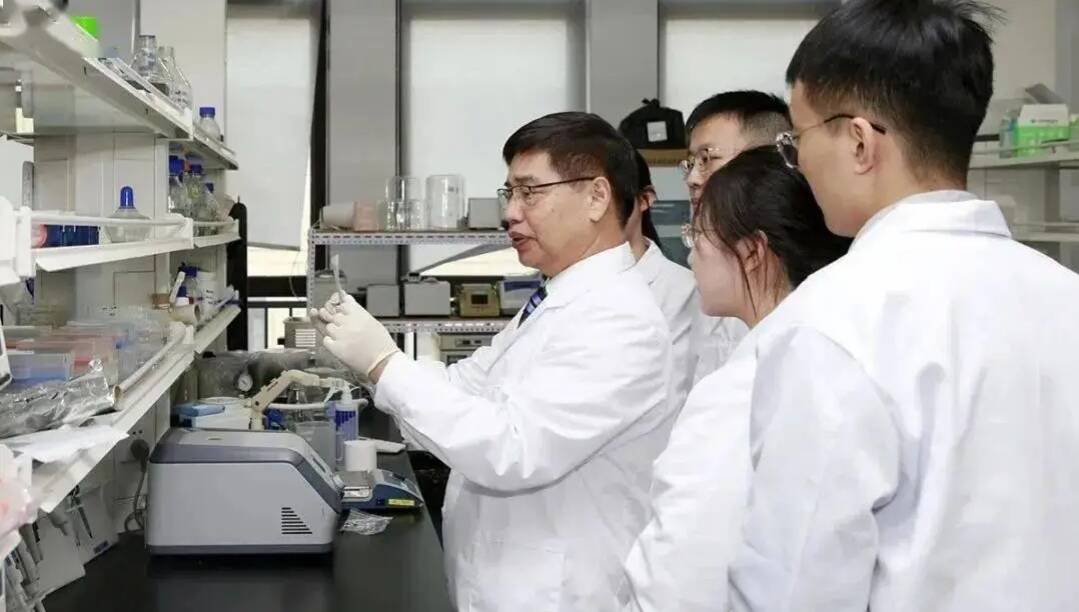

黃海之濱,青島海洋食品與營養健康創新研究院內,中國工程院院士、中國海洋大學教授薛長湖正俯身觀察“人造魚肉”的進展。

從被鄉親們戲稱為“學腌咸魚”的水鄉少年,到成長為如今手握兩項國家科學技術進步獎的海洋食品領域院士,在薛長湖的辦公室里,陳列著見證這一歷程的“里程碑”成果:高純度南極磷蝦油在燈光下泛著鮮艷的光澤,速發海參只需簡單泡發就能還原美味,膨化魷魚酥讓近20年沒有“更新”的魷魚加工技術有了新突破……

“為什么一輩子執著‘從海里找吃的’?”薛長湖回答,“海洋不僅給我們食物,更是解決糧食安全、滿足人類健康的‘金鑰匙’。”他長期服務國家糧食安全和國民健康的重大需求,面向海洋經濟主戰場,以創新現代水產品消費需求為導向,潛心海洋水產品加工的理論和技術創新;貫通創新鏈和產業鏈,潛心推動成果轉化,帶領團隊創造了超500億元的直接經濟效益。憑借40余年“向海問食”的顯著成就,薛長湖獲得2024年度青島市科學技術最高獎。

“讓價值一塊錢的原料變成兩塊錢、五塊錢,甚至更多”

薛長湖出生于江蘇興化這片被稱為“水鄉明珠”的土地。水不僅塑造了地理風貌,更浸潤了他的童年記憶。1980年,薛長湖以優異的成績考入了山東海洋學院(今中國海洋大學)。從本科入門,到師從國內水產品加工工藝、加工設備及綜合利用研究方面的奠基人之一的陳修白教授攻讀研究生,再到成為我國自主培養的首位農學水產博士,薛長湖的腳印扎實而堅定。碩士期間便開展人造魚肉蛋白纖維紡絲工藝的研究,博士期間則主攻養殖對蝦和海捕對蝦風味的分析與比較,無不彰顯出他超前的科研目光。

留校工作后,薛長湖參加的第一個科研項目是山東省水產局的項目——“鳀魚綜合利用”,從此開啟了大宗低值海洋水產品高效利用技術研究之路。他表示,“我們要做的,就是讓價值一塊錢的原料變成兩塊錢、五塊錢,甚至更多。”

帶著這樣樸素的理解,多年來,面向鳀魚、秘魯魷魚、海帶等低值大宗水產品資源,蝦蟹殼、魚皮等海洋水產品加工下腳料,薛長湖對其中蛋白質、糖類及脂質高效利用開展了系統研究,為不同海洋生物定制了高值利用的技術體系。經20余年原始創新與數十項技術集成,薛長湖牽頭完成的“海洋水產蛋白、糖類及脂質資源高效利用關鍵技術研究與應用”項目獲2010年度國家科學技術進步獎二等獎。

獲獎項目不僅顯著提升了我國海洋水產品加工行業的技術水平與效益,還打造了一座“技術寶庫”:“海洋低值魚蛋白的擠壓組織化技術及其關鍵設備”“海帶綜合利用新技術的研究與開發”“低值海洋水產品高效利用技術研究與開發”“大宗海洋水產動物資源高效利用技術”……抽取其中技術進行單項或組合使用,都可讓海洋生物資源變為目標產品。

從“大海”到“餐桌”的路途中,薛長湖以技術為基,搭建了海洋食品與人類健康之間的橋梁。

“從實驗室技術到產業化應用并取得效益,中間隔了25000里”

薛長湖更為人所熟知的,是他在海參精加工技術方面的突破。他率團隊在海參功效成分解析、營養保持與精深加工關鍵技術及裝備研發、產品質量標準技術體系構建等方面取得了系列突破,將我國海參產品手工作坊式的加工模式改良為機械化、標準化生產模式,構建了國際領先的海參營養保持與高質加工技術體系,建成國際首條機械化海參預處理生產線,海參系列加工技術成果行業利用率超50%。例如,速發海參加工技術的“熱水發制”工藝,將傳統干海參需要泡發一周的情況徹底顛覆,僅需一杯熱水就能將海參迅速泡發,便捷的同時保留了更多活性成分。

2020年,薛長湖憑“海參功效成分解析與精深加工關鍵技術及應用”項目再獲國家科學技術進步獎二等獎。項目系列技術在多個海參加工龍頭企業應用,開發出20余個海參新產品,助力我國海參全產業鏈產值邁上千億元規模新臺階。

這項成果來自產業需求,又回到產業中應用,是薛長湖多年來重視產業需求、推動成果轉化的縮影。在他看來,科學家可分為三類:改變世界的、改變行業的和推動行業發展的。而他屬于推動行業發展的一類。推動行業發展,就要靠成果轉化帶動。

這不是個一蹴而就的過程。“從實驗室技術到產業化應用并取得效益,中間有13個環節,可以說隔了25000里。”薛長湖用這個比喻道出了成果轉化的艱辛。為了縮短這個距離,青島海洋食品營養與健康創新研究院應運而生。

作為院長,薛長湖定義該研究院“就是要解決科研到應用的中間環節問題”。研究院持有中國海洋大學200余項專利的轉化委托,與百余家企業合作推進成果落地,已孵化8家企業、共同研發50余款產品。研究院的成立和運行凝聚了薛長湖的心血——他不拿一分錢工資,就為了挖掘企業需求、促進成果轉化。在試運行的兩年中,他創下了接待千余家企業的紀錄。

在生態基本平衡的情況下,海洋每年可以提供30億噸水產品,可供300億人食用,還能提供有益多糖、磷脂等多種對人體健康有益的生物活性物質——薛長湖把它們定義為“藍色食品”。未來,薛長湖還要培養科研人才和工程人才,深挖“藍色食品”寶庫:要開發南極磷蝦、海洋微藻等資源量大但利用率低的新型海洋蛋白資源,挖掘OMEGA-3脂肪酸、海洋多糖食品功效成分,在干細胞培養魚肉、3D打印海鮮等領域創新加工技術……

從實驗室里的研究員到產業化的踐行者,薛長湖詮釋了一位科學家“把論文寫在浩瀚海洋中”的初心。

閃電新聞記者 孫偉 通訊員 左偉 報道

想爆料?請登錄《陽光連線》( https://minsheng.iqilu.com/)、撥打新聞熱線0531-66661234或96678,或登錄齊魯網官方微博(@齊魯網)提供新聞線索。齊魯網廣告熱線0531-81695052,誠邀合作伙伴。

領跑!2024年度青島市科學技術獎揭曉,海爾斬獲3項一等獎

- [詳細]

- 閃電新聞 2025-07-18

長篇小說《花棵河》出版

- [詳細]

- 閃電新聞 2025-07-18

山東政法學院傳媒學院暑期社會實踐走進海南騎樓老街

- [詳細]

- 山東政法學院 2025-07-18

抓住最佳時機緊急作業 青蘭高速石灣子大橋維修進入收尾階段

- [詳細]

- 閃電新聞 2025-07-18

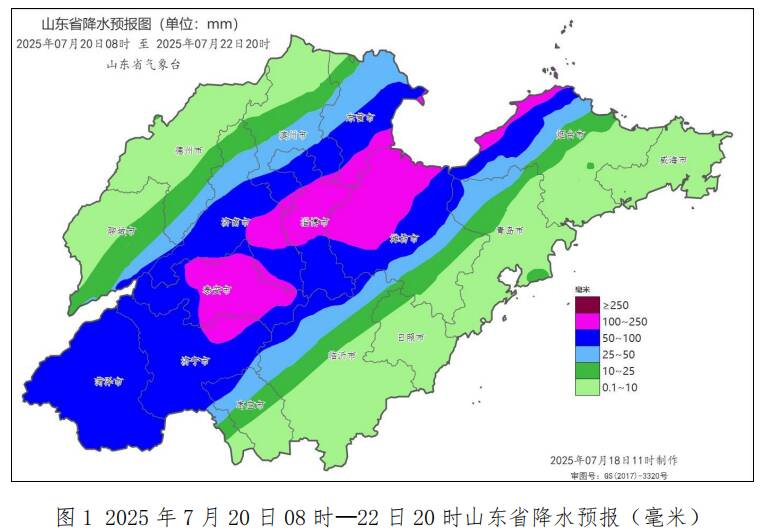

7月20日至22日山東又有強降雨 最大小時降水量40~70毫米

- [詳細]

- 閃電新聞 2025-07-18

山東政法學院傳媒學院暑期社會實踐走進紅色娘子軍紀念園

- [詳細]

- 山東政法學院 2025-07-18

國網黃島區供電:擦亮文明窗口 安全用電宣傳活動走進千家萬戶

- [詳細]

- 國網黃島區供電 2025-07-18

攀登“創新重工”高峰,以新質生產力賦能高質量發展

- [詳細]

- 閃電新聞 2025-07-18

濟寧市召開《問政山東》反映問題整改推進專題會議

- [詳細]

- 閃電新聞 2025-07-17

創效領軍省屬企業,山東重工的成功密碼是什么?

- [詳細]

- 閃電新聞 2025-07-17

東山曉魯|貢獻全國近20%的進出口增量,山東是如何做到的?

- [詳細]

- 閃電新聞 2025-07-17

打造“國際重工”:以長期主義的信念,堅定邁向全球化發展

- [詳細]

- 閃電新聞 2025-07-16

記者觀察丨山東扎實推進新一輪找礦突破戰略行動 提前超額完成“十四五”任務

- [詳細]

- 閃電新聞 2025-07-16