齊魯網·閃電新聞8月9日訊 八年前的北崔崖,是濰坊青州西南山區一個被石頭 “困住” 的窮山村。嶙峋的石灰巖山體裸露著,稀薄的土層擠在石縫間,“種不出金疙瘩” 成了村民的心頭愁。2013年,村集體賬上僅2萬元收入,70%的年輕人外出打工,村里冷清得只剩石頭與老人。誰能想到,如今的北崔崖群山疊翠、游客盈門,成了國家AAA級景區,村民守著山水就能掙錢。這是怎么做到的?

讓山水 “活” 起來:守住生態本底謀出路

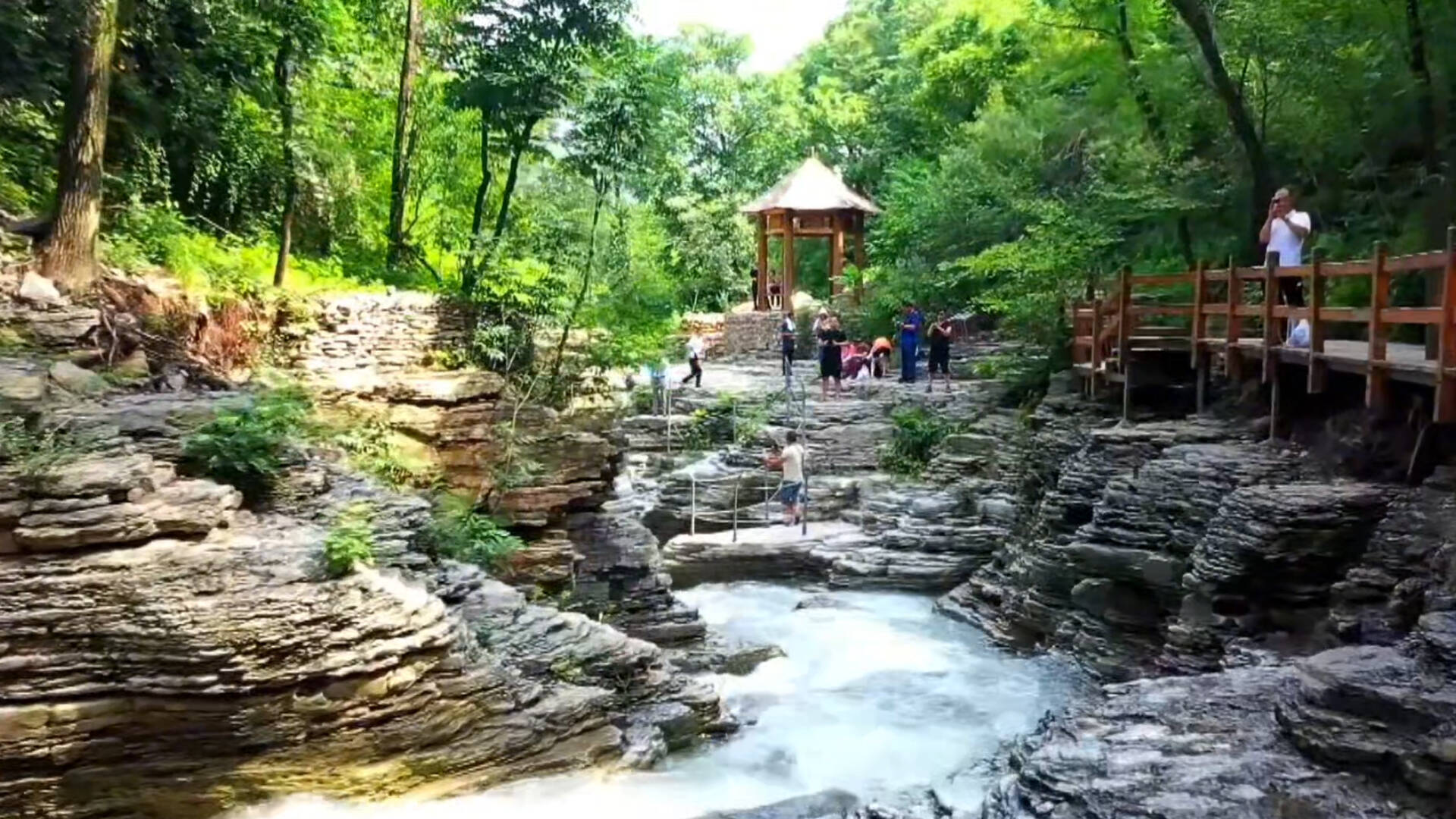

“守著綠水青山,為啥不能把它變成金山銀山?”2015年,村兩委的這句話,成了北崔崖轉型的起點。不同于盲目開發,村里的第一步是 “敬畏自然、巧用天賦”。726米高的牛角山垂直崖壁,沒被炸開建廠房,反而成了蹦極愛好者的天然跳臺;200余棵百年黃櫨古樹,沒被砍伐拓路,深秋漫山紅妝成了游客打卡的 “網紅景”。

3.7公里的生態登山步道像條絲帶,把黑龍潭的幽深、老龍灣的靈秀串了起來,高空漂流穿林而過,親水竹筏沿溪而行。村民們說:“咱不毀山、不填溪,就把山水本來的樣子亮出來。” 正是這份對生態的守護,讓北崔崖在2023年捧回國家 AAA 級景區牌匾,2024年游客量一舉突破10萬人次,綠水青山真成了 “招客磁石”。

共富賬本:讓村民嘗到生態甜頭

景區火了,村民的腰包咋鼓起來?北崔崖拿出了本明明白白的 “共富賬”。景區收益分配像塊蛋糕:現金入股方分50%,村民集體分紅占30%,村集體提留10%,剩下10% 留作景區發展公積金。2023年,每位村民都領到了580元紅利,錢雖不算多,卻是 “綠水青山” 第一次分紅,老人孩子都樂開了花。

曾經無人問津的荒坡石縫地,如今成了 “香餑餑”。景區按每平方米2元流轉土地,村民手里多了筆穩定的租金。村民王大叔算過賬:“我家3畝地流轉出去,一年能多拿4000多塊,比種玉米強多了!” 景區里,31名村民穿上了環衛服、當起了導游。20戶農家樂炊煙裊裊,周末節假日一桌難求,“務工賺薪金、股份分股金、旅游掙現金” 的 “一地生三金” 模式,讓村民增收路越走越寬。

點綠成金:讓生態價值多鏈條延伸

北崔崖的“生態賬”遠不止旅游。山間清泉富含微量元素,村里自主開發的 “北崔崖” 牌礦泉水,一年賣出50萬瓶,成了游客帶走的“山水記憶”。石縫里長出的山楂、小米、香椿,經深加工后身價倍增,通過供銷社和電商平臺,年銷售額突破40 萬元。

“以前山里的寶貝爛在地里,現在通過快遞發往全國。” 青州市北崔崖遇龍河景區總經理王海營說,光山楂制品就有山楂糕、山楂醬等十多種,城里人就認這口 “生態味”。從山水觀光到農產品深加工,北崔崖把生態優勢變成了產業優勢,石頭縫里真的淌出了 “金水”。

北崔崖的蝶變,是青州 “兩山” 實踐的縮影。從科技賦能花卉產業,到林藥激活林下經濟,再到路網串聯山水價值,當地始終堅信 “保護生態就是保護生產力”。這方土地上的每塊石頭、每道溪流、每棵古樹都在訴說:綠水青山不是包袱,而是能養活子孫、富了家鄉的 “金飯碗”。北崔崖的故事,正為更多鄉村提供著 “靠山吃山、靠水吃水” 卻吃得長久、吃得幸福的鮮活樣本。