“流量化增量”背后,是成功的“文化握手”

來源:中國婦女報

2025-08-12 08:57:08

原標題:“流量化增量”背后,是成功的“文化握手”

來源:中國婦女報

原標題:“流量化增量”背后,是成功的“文化握手”

來源:中國婦女報

■ 莫蘭

“中國游”的流量,終于在中國經濟的收銀臺里結結實實地“滴”了一聲。7月18日,國新辦發布會用一句“把‘中國游’的流量轉化為‘中國購’的增量”,對此作了最簡潔的注腳——文旅不再是“門票+合影”的單線程,它已形成一條“文化種草、場景體驗、即時消費、社交裂變”的完整產業鏈。這一輪轉化,不是簡單的“人來了,錢花了”,而是一場以制度創新為突破、以文化認同為內核、以消費場景為舞臺的文旅供給側改革。

世界這么大,產品何其多,我們為什么能把“流量”化“增量”?

因為,簽證蓋戳的速度,決定了行李箱滿載的程度——

免簽范圍擴大、離境退稅“即買即退”、起退點降至200元、退稅商店全國擴容……這些看似碎片化的政策,匯成一套“組合拳”,持續給力“中國游”:簽證端降低決策門檻,支付端消除兌換焦慮,退稅端放大購物快感。

今年前5個月,北京首都機場海關和大興機場海關離境退稅申請單總金額約4.78億元,同比分別增長147.01%和91.61%。制度創新讓游客從“多刷一次卡”到“多留一晚上”,邊際成本遞減、邊際體驗遞增,形成“政策—流量—消費—再投資”的正向飛輪。

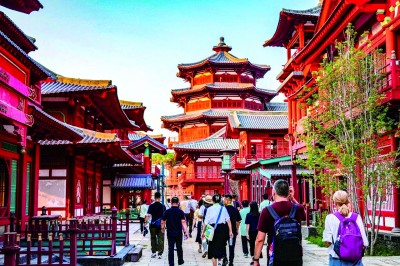

因為,這里的“打卡式消費”已迭代為沉浸式體驗——

當博物館、海洋館被“搬”進商場,當“老北京布鞋”與“無人機”同框出現在退稅清單,傳統的人貨場被重新編譯——文化、商業、旅游在同一時空里發生化學反應,形成“情緒疊峰”。

商務部數據顯示,2021—2024年,居民服務性消費支出年均增長9.6%,快于商品消費。這說明游客更愿意為“體驗溢價”買單:在西安城墻下聽一場陜派搖滾,在成都SKP買一杯可以離境退稅的“熊貓拿鐵”,情緒價值被即時結算。文旅的新公式不再是“文化搭臺、經濟唱戲”,而是“文化即內容、場景即渠道、消費即投票”。誰能把情緒顆粒度做得更細,誰就能把流量留得更久。

因為,我們的產品已實現從“中國制造”到“中國意象”的價值躍遷——

正如法國哲學家讓·波德里亞在《消費社會》中強調:“消費是一種交流體系,而且是一種語言的同等物。”文旅的終極產品不是紀念品,而是可以被帶走的文化符號。把流量變增量,第一步是讓文化“被看見”,第二步是讓文化“被帶走”,第三步是讓文化“被分享”。像甲亢哥為期10余天的“China Travel”,平均每場直播觀眾突破800萬人,東南亞國家來重慶游客暴增10倍——這波巨大流量不是“一錘子買賣”,而是“文化認知的入口”。

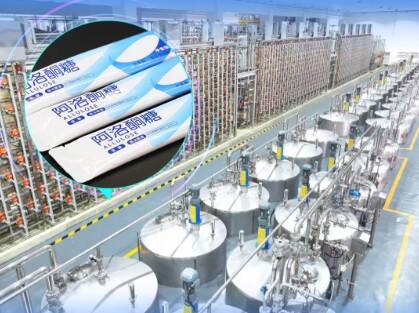

過去,外國游客帶回國的是“Made in China”的代工尾單;今天,他們搶購的是“Created in China”的情緒IP:無人機、AI眼鏡、漢服、盲盒、Labubu……國貨完成了從“性價比”到“顏價比”再到“心價比”的三級跳。

當山東把非遺“潮牌化”,北京把同仁堂做成“朋克養生”伴手禮,深圳華強北每天聚集超7000名外國游客“反向代購”,文旅消費正在經歷一次“價值升維”:從功能價值到符號價值,從物質消費到身份消費。

數據顯示,2024年中國入境游客總花費942億美元,同比增長77.8%。但如果只看到數字,很難品出其中的含金量。真正值得關注的是,外國游客“周五下班去中國”掛上熱搜,把義烏小商品市場拍成Vlog,把漢服體驗館寫成小紅書筆記——他們買的不是義烏的貨,而是“義烏式效率”背后的中國故事;穿的不僅是一條馬面裙,而是“何以中國”的沉浸式回答。

歸根結底,“中國游”是一封邀請函,“中國購”是一張回執單。當兩者形成閉環,我們得到的不僅是近千億美元的增量,更是14億人與56億人之間一次成功的“文化握手”。只要堅持把文化敘事做深、把場景體驗做細、把國貨IP做強,就能把“到此一游”的打卡流量,沉淀為“下次還來”的情感留量,最終轉化為“全球共享”的中國能量。

想爆料?請登錄《陽光連線》( https://minsheng.iqilu.com/)、撥打新聞熱線0531-66661234或96678,或登錄齊魯網官方微博(@齊魯網)提供新聞線索。齊魯網廣告熱線0531-81695052,誠邀合作伙伴。

深化情感聯結 繪就愛國底色

- ??在香港回歸祖國28周年之際,香港青少年登上錨泊在維多利亞港的海軍山東艦,親身感受“國之重器”的雄偉風采。這得益于多方共同努力,不...[詳細]

- 光明日報 2025-08-12

山東省濟南市商河縣龍桑寺鎮:深耕人才沃土 激活振興動能

- 山東省濟南市商河縣龍桑寺鎮全面落實商河縣“轉型升級年”人才要素保障十條措施,堅持黨管人才原則,以系統性思維謀劃人才工作,在引才聚智...[詳細]

- 光明日報 2025-08-12

7月快遞市場規模穩步擴大

- 本報北京8月11日電國家郵政局11日發布的2025年7月中國快遞發展指數報告顯示,經測算,7月中國快遞發展指數為414.3,同比提升5.2%。7月,行...[詳細]

- 光明日報 2025-08-12

“接訴即辦”讓民生實事落地有聲

- 安徽東至“一站式”社會治理中心,積極為當地群眾排憂解難;山東膠州“為民辦事”工作專班,負責全市訴求辦理的牽頭抓總,實現了“一個平臺...[詳細]

- 經濟日報 2025-08-12

放下教鞭扛鋼槍 為國捐軀父子兵

- 泰山腳下,泰安革命烈士陵園松柏常青,紫薇盛開。陵園北側,10座大型花崗巖墓一字排開,抗日英雄李正華就長眠于此。李正華原名李連秀,1905...[詳細]

- 經濟日報 2025-08-12

寧夏涇源盤活文旅激發消費潛能

- 夏季的六盤山,層巒疊嶂,滿目蒼翠,持續迎來旅游旺季。寧夏固原市涇源縣就位于六盤山東麓,有山清水秀的六盤山森林公園、流泉飛瀑的胭脂峽...[詳細]

- 經濟日報 2025-08-12

智能巡邏:密林深處“千里眼”

- 哨兵遙控巡檢機器人在庫區巡邏。陶佳鵬攝盛夏午后,驕陽似火,記者跟隨沈陽聯勤保障中心某倉庫無人智能設備監控臺哨兵執行巡邏任務。該倉庫...[詳細]

- 解放軍報 2025-08-12

這些年輕人為何愛上觀鳥

- 觀鳥,正成為當下一些年輕人擁抱自然的新選擇。資深觀鳥愛好者麻杰夫,最近一次觀鳥是從北京專程遠赴柴達木盆地;而青島市環境保護科學研究...[詳細]

- 中國青年報 2025-08-12

《人民日報》頭版聚焦山東:青島以開放主動贏得發展主動

- 青島著力實施更大范圍、更寬領域、更深層次的開放,以對外開放的主動贏得經濟發展的主動,奮力打開改革發展新天地。[詳細]

- 人民日報 2025-08-12

齊魯大地,“詩和遠方”觸手可及!《光明日報》點贊山東打造以文塑旅、以旅彰文融合發展新模式

- 近年來,山東立足豐厚的黃河文化、儒家文化、泰山文化等資源,深耕人文沃土,持續擦亮“好客山東”品牌,讓中華優秀傳統文化在齊魯大地煥發...[詳細]

- 光明日報 2025-08-11

《經濟日報》點贊山東 “舊巢”引來“新鳳凰”

- [詳細]

- 經濟日報 2025-08-11

從一封家書讀懂廉潔奉公!《人民日報》關注山東臨清市實驗小學弘揚孔繁森精神,傳承廉潔文化

- [詳細]

- 人民日報 2025-08-11

推動海工裝備走向深遠海!《人民日報》對話中國工程院院士、海洋工程專家李華軍

- 聚焦當前我國海洋工程技術發展現狀如何,接下來的研究重點在哪里??記者走進中國海洋大學,與李華軍院士進行了對話。[詳細]

- 人民日報 2025-08-11