“四鏈”聯動 做好殘疾人高等醫學教育

來源:中國教育報

2025-08-17 13:51:08

原標題:“四鏈”聯動 做好殘疾人高等醫學教育

來源:中國教育報

原標題:“四鏈”聯動 做好殘疾人高等醫學教育

來源:中國教育報

在推動殘疾人事業高質量發展的進程中,高等院校如何發揮專業優勢,架起人才培養與社會服務的橋梁?濱州醫學院給出了富有創新性的答案。自1985年濱州醫學院招收肢殘學生攻讀臨床醫學,歷經40年實踐探索,學校逐步構建了“研究鏈—平臺鏈—教育鏈—應用鏈”“四鏈”聯動的社會服務機制,將教學、研究、服務三大職能深度融合,為殘疾人醫學人才培養和社會服務提供了可借鑒的“濱醫方案”。

閉環賦能:“四鏈”協同構建社會服務生態

走進濱州醫學院,一條從研究到應用的完整鏈路清晰可見。這條鏈路以需求為導向,以創新為內核,串聯起殘疾人高等醫學教育與社會服務的全流程。

(一)研究鏈——錨定需求的智慧引擎

研究鏈聚焦殘疾人醫學康復、教育康復、職業康復、社會康復、心理康復及相關政策研究,注重“醫教康”多學科交叉。在特殊教育與康復領域,濱州醫學院已形成“基礎研究—技術開發—政策轉化”全鏈條研究能力,承擔國家自然科學基金和社會科學基金、國家教育部門、山東省自然科學基金和社會科學基金等項目85項,覆蓋語言康復、心理干預、智能輔具研發等核心方向,在《中國特殊教育》《中國康復理論與實踐》等期刊上發表論文169篇。

(二)平臺鏈——成果轉化的關鍵樞紐

依托多學科交叉優勢,平臺鏈將研究成果轉化為可落地的教學資源與服務載體,搭建起連接研究與應用的橋梁。濱州醫學院不僅建成高水平的課程資源平臺,還打造了面向全國的康復治療師培訓平臺、山東省國家通用手語和通用盲文推廣中心。截至目前,學校已舉辦全國康復相關專業師資培訓11屆,覆蓋1000余人次;“十四五”期間,學校開展山東省手語盲文推廣骨干師資培訓,覆蓋近千人;開展殘疾人普通話水平測試培訓,覆蓋500多人。通過平臺建設,學校讓專業資源輻射至更廣闊的社會領域,實現了優質資源的高效共享。

(三)教育鏈——貫通學段的成長階梯

教育鏈構建起貫通全學段的特殊學生培養體系,從基礎教育階段的特教與高教貫通到職業教育的“3+2”培養模式,再到高等教育的本碩連讀,為特殊學生打造了無縫銜接的成長通道。學校借助平臺鏈輸送優質教學資源,使不同階段的特殊學生都能獲得適配的培養方案,在為社會輸送專業人才的同時,也為應用鏈儲備了堅實的人力基礎。

(四)應用鏈——反哺社會的價值出口

應用鏈將教育成果與研究結晶轉化為社會服務動能,形成人才輸出與成果落地的雙重效應。學校的研究成果多次被中國殘疾人聯合會、教育部門、山東省相關部門采納,主導編制的《0—6歲聽障兒童居家康復服務指南》等8項行業標準,填補了該領域的標準化空白;研究成果“補齊短板弱項 提升層次質量 推動殘疾人高等教育在教育強國建設中‘綻芳華’”獲相關部門肯定性批示,為行業發展提供了有益借鑒。

職能融合:奏響教學、研究、服務協同樂章

在濱州醫學院的創新實踐中,大學的教學、研究、服務三大職能不再是孤立的存在,而是通過“四鏈”聯動實現了深度融合、協同增效。

研究與教學在這里形成了良性互哺的生態。研究鏈的前沿成果及時轉化為課堂教學內容,開發《刺法灸法學》《推拿手法學》等專業課程的云教材,讓學生接觸到鮮活的學術動態。教學過程中發現的問題又成為研究的新課題,推動學術研究不斷向縱深發展。這種“教研相長”的模式,不僅提升了教學質量,也讓研究更接地氣。

研究與服務的結合則讓學術成果真正惠及民生。研究鏈產出的康復技術和政策建議,通過應用鏈直接服務于殘疾人康復事業和政府部門決策。社會服務中遇到的實際問題又為研究提供了新的方向。這種研究與服務同頻共振的格局,讓學術研究跳出了“象牙塔”,真正成為推動社會進步的力量。

教學與服務的聯動更是打通了人才培養與社會需求的通道。教育鏈培養的專業人才直接服務于社會,而社會對專業人才的需求又反過來優化了教學方案。這種教學與服務的相互促進,讓人才培養始終與社會需求精準對接,實現了育人與用才的無縫銜接。

資源整合:構建內外聯動的大協同網絡

濱州醫學院的創新實踐,離不開對各類資源的高效整合。通過校內與校外、國內與國外資源的優化配置,學校構建起一個開放共享的大協同網絡。

校內資源的深度挖掘為社會服務機制的運轉奠定了堅實基礎。學校建成數字化教學平臺、教師發展平臺、殘疾人“醫教康”研究平臺、特殊教育示范園區等,整合優質師資和學科資源,形成了研究與教學的核心力量,保障了“四鏈”聯動的專業底色。校外資源的廣泛鏈接則為社會服務機制注入了活力。學校與企業、社會組織的合作,帶來了更多實踐場景和資源支持,讓人才培養更貼近行業實際;與政府部門的聯動,則讓研究成果更快轉化為政策紅利,提升了服務社會的效能。國內與國際資源的融合拓寬了社會服務的空間。學校通過為兄弟院校提供殘障大學生醫學教育培養借鑒,近年來,吸引國內外200多所高校、一線特殊教育學校2800余人次到校交流,舉辦全國特殊教育相關會議20余場,實現了經驗共享、資源互補。學校與國際機構對接,引入先進的理念和技術,提升了服務社會的水平。這種平臺共建、資源共享、功能雙升的資源整合模式,實現了校內服務教學、校外服務社會的雙向融通。對內,優質資源向教學傾斜,保障了人才培養質量;對外,資源開放共享,充分發揮了服務社會的效能。

濱州醫學院的創新實踐,以“四鏈”聯動為核心,通過職能融合與資源整合,不僅為殘疾人醫學人才培養提供了新路徑,更彰顯了高校服務社會的使命擔當。這種創新型模式,既為我國高等院校在特殊教育和社會服務領域的改革創新提供了有益借鑒,也為推動殘疾人事業高質量發展貢獻了濱醫智慧和力量。

(黃飛 朱瑞)

想爆料?請登錄《陽光連線》( https://minsheng.iqilu.com/)、撥打新聞熱線0531-66661234或96678,或登錄齊魯網官方微博(@齊魯網)提供新聞線索。齊魯網廣告熱線0531-81695052,誠邀合作伙伴。

傳統游戲如何煥發新生

- 觀點為傳統游戲重新賦能楊雄學前教育法第五十六條規定 幼兒園應當以學前兒童的生活為基礎,以游戲為基本活動,發展素質教育。當前,許多幼...[詳細]

- 中國教育報 2025-08-17

《經濟日報》關注山東萊西:激活共富一池春水

- [詳細]

- 經濟日報 2025-08-17

“點綠成金”的山東實踐:青山復綠“金山”來

- 村里,幾乎每戶村民手中都有一紙“林票”。今年8月15日是第3個全國生態日,也是“兩山”理念提出20周年。古棗樹掛上了專屬“身份證”一場大...[詳細]

- 光明網山東頻道 2025-08-16

葫蘆架下好“豐”景 | 打卡中國首個葫蘆文化主題樂園,感受奇妙的城市田園之旅

- 點擊鏈接觀看視頻大眾網記者杜靜李新民彭靜聊城報道8月14日,由東昌府區人民政府與山東省互聯網傳媒集團聯合主辦,中共東昌府區委宣傳部、...[詳細]

- 光明網山東頻道 2025-08-16

葫蘆架下好“豐”景 | 占據全國七成市場份額,東昌府葫蘆產業繪就鄉村振興“新圖景”

- 大眾網記者李新民彭靜李家寧聊城報道8月14日,“東昌府葫蘆鄉村富民產業高質量發展調研行”主題采訪活動啟動。本次活動由東昌府區人民政府...[詳細]

- 光明網山東頻道 2025-08-16

三鏈協同 五維賦能 打造電工培訓高地

- 臨沂電力學校10余年深耕電工培訓,實施“三鏈協同,五維賦能”模式,精準對接產業需求鏈、優化教育資源鏈、融合職業發展鏈,并在技能、素養...[詳細]

- 中國教育報 2025-08-16

打造有“韌性”的肉牛產業

- 肉牛養殖是陽信縣傳統優勢產業。近年來,陽信縣借助農業農村部、財政部批準建設的現代農業產業園項目,以提高市場風險抵抗能力為重要目標,...[詳細]

- 農民日報 2025-08-16

“東方金字塔”在聯合共治中展現多元文化

- □本報記者蘇婕通訊員王瑞苓盛夏時節,在寧夏賀蘭山東麓廣袤的洪積扇戈壁上,擁有9座帝陵與271座陪葬墓的“東方金字塔”西夏陵遺址群格外引...[詳細]

- 人民公安報 2025-08-16

《人民日報》點贊山東濱州:科技賦能、全鏈增值 小麥“變身”600多種產品

- [詳細]

- 人民日報 2025-08-16

從“增量擴張”轉向“存量提質” 城市更新加速布局

- ??時下,城市更新成為高頻詞。不久前召開的中央城市工作會議,將城市更新納入總體要求,明確“以堅持城市內涵式發展為主線,以推進城市更...[詳細]

- 新華網山東頻道 2025-08-15

“拉肚子四件套”快問快答

- 案例 患者男,26歲,腹瀉。處方如下 鹽酸小檗堿片0.1克×24片,口服,每日三次,每次三片;蒙脫石散3克×12袋,口服,每日三次,每次一袋;...[詳細]

- 健康報 2025-08-15

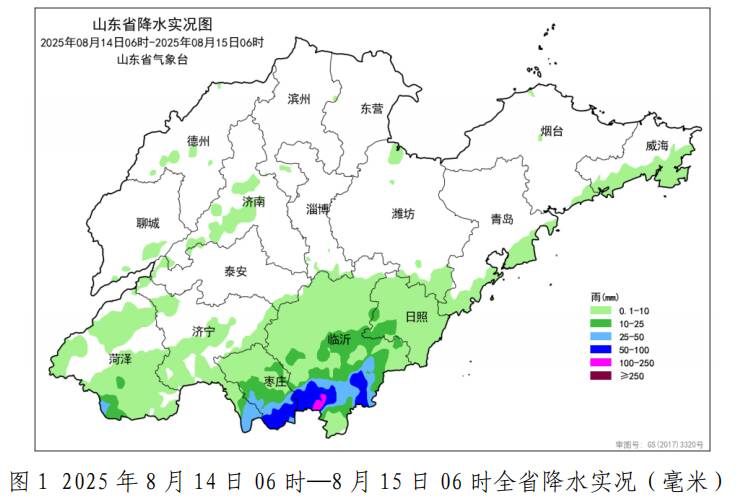

山東迎新一輪降雨 啟動防汛四級應急響應

- 記者今天從省氣象臺了解到,受副高邊緣暖濕氣流影響,預計14日下午到17日白天,山東省有較明顯降雨天氣,伴有雷電、短時強降水和7~9級雷雨...[詳細]

- 新華網山東頻道 2025-08-15

《支持學前教育發展資金管理辦法》修訂印發

- 本報訊記者萬靜近期國務院辦公廳印發了《關于逐步推行免費學前教育的意見》,從今年秋季學期開始,對幼兒園大班兒童免收一年保育教育費,這...[詳細]

- 法治日報 2025-08-15